「暮らし」という言葉は、日常生活や日々の営みを指す言葉です。具体的には、住む場所や食事、仕事、家族との時間など、人が日々の生活を送るために行うすべてのことを含みます。

日本語で「暮らし」という言葉を使うときは、単なる物質的な側面だけでなく、心の満足や生活の質、幸福感なども含めて、広い意味での日常のあり方を表現することが多いですね。人生も、「暮らし」に関連される言葉になるようです。

💞 恋愛が「暮らし」に含まれる理由

恋愛は単なる「特別なイベント」ではなく、日々の会話、食事の約束、通勤中に考えること、休日の過ごし方など、日常そのものに溶け込む関係です。こうした行動はすべて「暮らしの一部」として続いていくものです。

「住まい」という言葉を使う際には、居住している場所そのものに対する思いや、そこに住むことで得られる安心感や快適さといった感情も含まれることが多いです。

たとえば、「心地よい住まい」や「住まいを整える」といった表現は、単に建物だけでなく、その場所での暮らしや快適さを大切にする意味合いが込められています。

古い賃貸住宅に住むことには多くの魅力と課題がありますが、それを楽しみながら快適に生活する方法もたくさんあります。

管理不全空き家は、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が2023年(令和5年)12月13日に施行されたことで、新設された空き家の区分になります。

国土交通省のガイドラインでは、管理不全空き家について以下のように言及されています。

《適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等》

「放置空き家」とは、居住者がいないだけでなく、建物が老朽化したり、倒壊の危険がそのまま、衛生的な問題が発生するなど、周辺環境や住民に悪しき状態の空き家を意味します。空き家を放置することで、様々なリスクが生じます。

例えば、建物の倒壊・外壁落下・ねずみ、害虫などの棲家・景観の悪化・悪臭・不法侵入・放火など。

出典: 管理不全空き家及び特定空き家に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)

※当ブログは、Amazonアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。また、第三者配信の広告サービスを利用しています。

※その時々に、フリー素材(写真)・AI生成画像を使用しています。

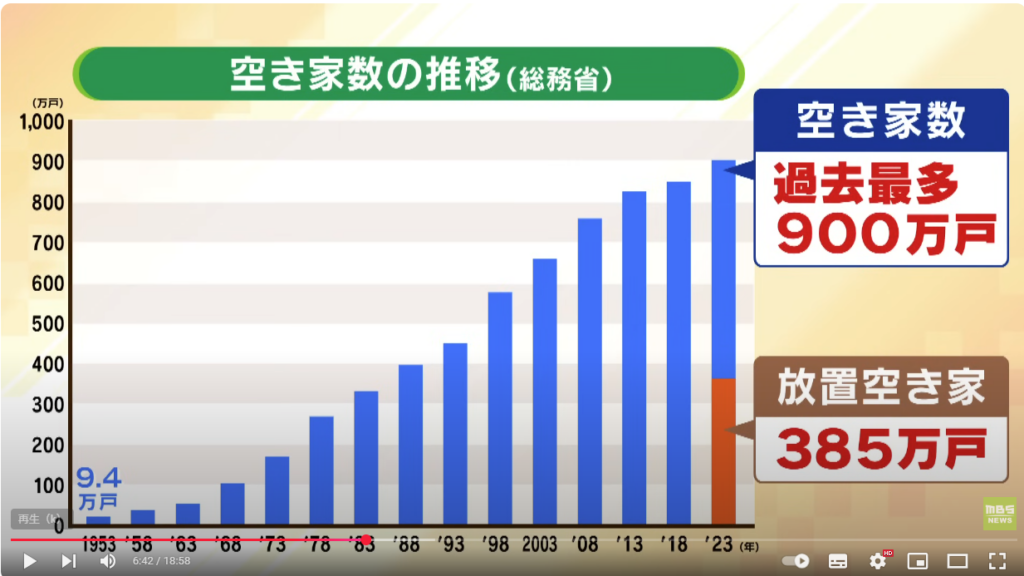

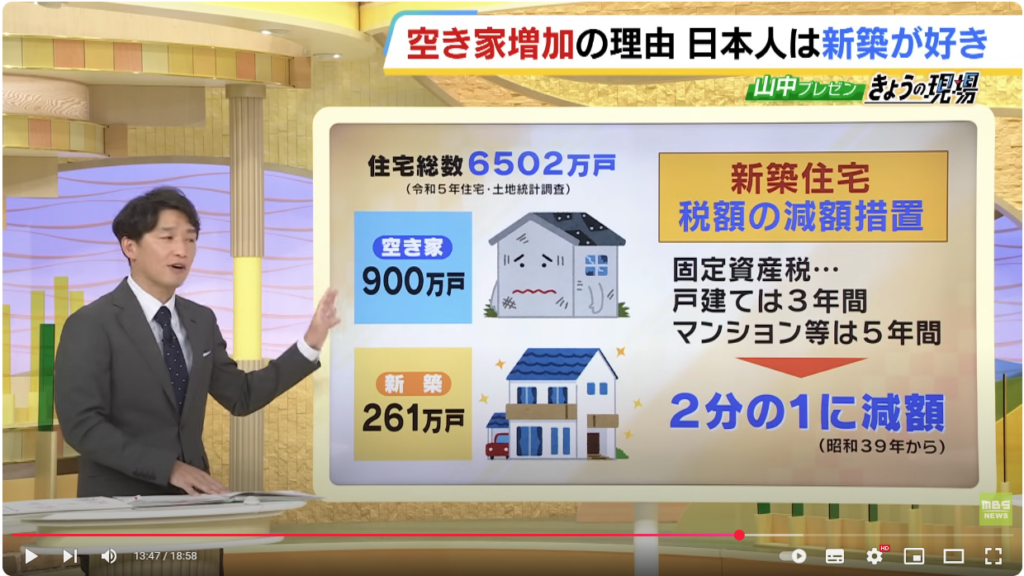

総務省によりますと、空き家の数は、過去最多の900万戸。特に問題となっているのが「放置空き家」で約385万戸あります。今はまだ空き家ではないけれど、現在親が住んでいる家を将来どうしよう、と考えている人もいることでしょう。空き家はなぜ増え続けるのか、どう対策すればいいのか…。空き家問題の“今”を詳しく解説します。 (2024年5月7日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

空き家問題の理由の一つとして、日本は他国と比べ新築住宅の信仰が強いということが挙げられています。1953年は9.4万戸だった空き家数が、70年後の2023年には900万戸になっています。

日本は他国と比べて新築住宅志向が強いと言われています。これは、いくつかの文化的・経済的・制度的な要因によるものです。

1. 文化的要因

① 新築志向の強さ

日本では「新しいもの=良いもの」という価値観が根強く、特に住宅においては新築を好む傾向があります。これは、清潔さや最新の設備・技術に対する信頼が大きいことも影響しています。

② 住宅の寿命が短い

日本の住宅は、欧米の住宅と比べて耐用年数が短いとされ、30〜40年で建て替えられることが多いです。これは地震対策や建築基準法の改正によるものですが、「家は一生モノ」という欧米の考え方とは異なります。

2. 経済的要因

① 住宅市場の構造

日本では新築市場が中心で、中古住宅市場が未発達です。住宅メーカーや不動産業者のマーケティング戦略も新築推奨の方向で進められており、消費者も「新築を買うのが普通」という意識を持ちやすいです。

② 住宅ローンの影響

日本では新築住宅向けの住宅ローンの条件が有利になっていることが多く、中古住宅の購入よりも新築を選びやすい状況になっています。

3. 制度的要因

① 固定資産税の仕組み

日本では新築住宅の固定資産税の軽減措置があり、築年数が経つと評価額が大幅に下がります。これにより、中古住宅の価値が下がりやすく、「新築を買ったほうが得」と考える人が多くなります。

② 建築基準法の改正

日本では、地震対策などのために建築基準法が頻繁に改正されます。そのため、新しい基準に適合した家を求める人が多く、「古い家=耐震性が低い」というイメージがついてしまいがちです。

海外と比較すると

- アメリカやイギリス、フランス

→ 中古住宅市場が発達しており、「リフォームして住み続ける」文化がある。 - ドイツやスウェーデン

→ 長寿命住宅が一般的で、100年以上住み続けることも多い。

日本と比較すると、これらの国々では中古住宅の価値が維持されやすく、新築にこだわる文化はそれほど強くありません。

結論

日本は、他国と比べても新築信仰が強い国の一つです。文化的な価値観に加え、経済や制度の仕組みが新築購入を後押ししているため、この傾向は今後も続く可能性があります。ただし、近年では中古住宅のリノベーションが注目されつつあり、少しずつ変化が見られるかもしれません。