「暮らし」という言葉は、日常生活や日々の営みを指す言葉です。具体的には、住む場所や食事、仕事、家族との時間など、人が日々の生活を送るために行うすべてのことを含みます。

日本語で「暮らし」という言葉を使うときは、単なる物質的な側面だけでなく、心の満足や生活の質、幸福感なども含めて、広い意味での日常のあり方を表現することが多いですね。人生も、「暮らし」に関連される言葉になるようです。

💞 恋愛が「暮らし」に含まれる理由

恋愛は単なる「特別なイベント」ではなく、日々の会話、食事の約束、通勤中に考えること、休日の過ごし方など、日常そのものに溶け込む関係です。こうした行動はすべて「暮らしの一部」として続いていくものです。

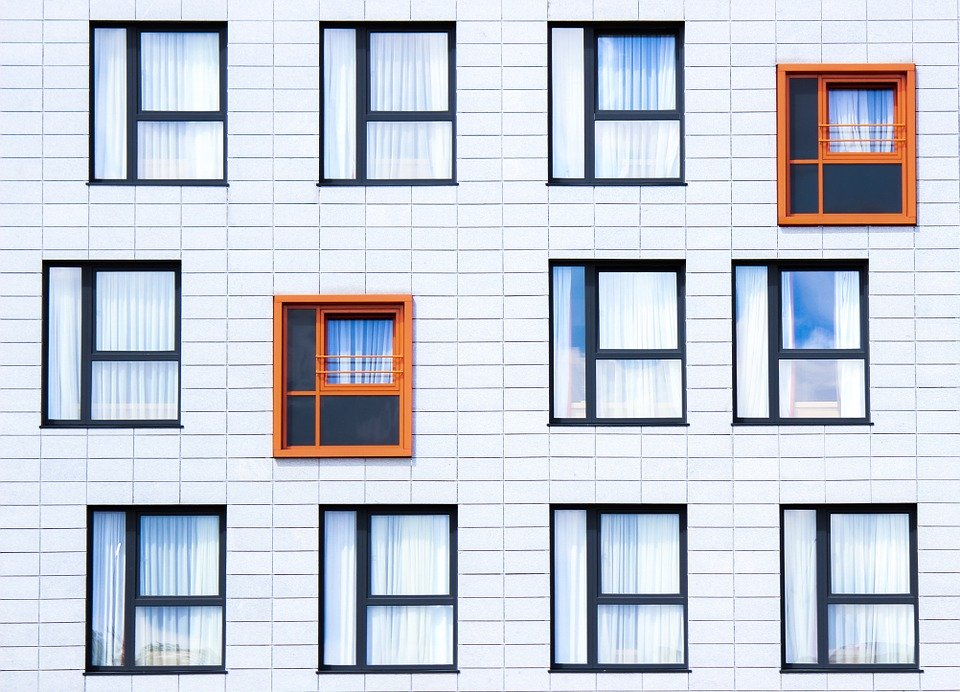

「住まい」という言葉を使う際には、居住している場所そのものに対する思いや、そこに住むことで得られる安心感や快適さといった感情も含まれることが多いです。

たとえば、「心地よい住まい」や「住まいを整える」といった表現は、単に建物だけでなく、その場所での暮らしや快適さを大切にする意味合いが込められています。

古い賃貸住宅に住むことには多くの魅力と課題がありますが、それを楽しみながら快適に生活する方法もたくさんあります。

住宅セーフティネット法の改正法

本法は、「住宅確保要配慮者」とされる高齢者・障がい者・低所得者・災害被災者など、賃貸住宅への入居が難しいとされる人たちに対して、安心できる賃貸住宅の供給を促進することを目的とする法律です。 (国土交通省)

※当ブログは、Amazonアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。また、第三者配信の広告サービスを利用しています。

※その時々に、フリー素材(写真)・AI生成画像を使用しています。

「住宅セーフティネット法の改正法」について教えてください。

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)」(以下「本法」)の改正について、概要・背景・主な改正ポイント・施行スケジュールを整理してみますね。

1.本法の概要

本法は、「住宅確保要配慮者」とされる高齢者・障がい者・低所得者・災害被災者など、賃貸住宅への入居が難しいとされる人たちに対して、安心できる賃貸住宅の供給を促進することを目的とする法律です。 (国土交通省)

具体的な制度としては、例えば:

- 要配慮者の入居を断らない賃貸住宅を登録する制度 (不動産投資TOKYOリスタイル)

- 登録住宅の改修・入居支援に対する助成等 (国土交通省)

- 要配慮者と賃貸住宅のマッチング・入居後支援の仕組み (不動産投資TOKYOリスタイル)

2.改正の背景・目的

改正法を行うにあたって、以下のような背景・課題が指摘されています。

- 高齢化・単身世帯の増加、持ち家率の低下により、賃貸住宅を必要とする「住宅確保要配慮者」が増えている。 (BuildApp News〖住宅DX〗)

- 一方で、賃貸人(大家さん)側には「入居後の孤独死・残置物処理」「家賃滞納」などのリスク・不安があり、要配慮者の入居を拒む傾向があった。 (公益社団法人 全日本不動産協会 –)

- 空き家・空室の増加もあり、それらを有効活用して要配慮者向け住宅の供給を拡大する必要があった。 (BuildApp News〖住宅DX〗)

このため、改正では「大家・入居者の双方が安心できる市場環境の整備」「居住支援・見守り等の支援体制の強化」「住宅政策と福祉政策の連携を深める地域居住支援体制の強化」などが目的とされています。 (ツギノジダイ)

3.主な改正ポイント

改正法では、特に以下のような制度変更・新設が行われています。

(1) 大家・入居者双方の安心できる市場環境の整備

- いわゆる「終身建物賃貸借契約」の利用促進:入居者が生命を終えるまで賃貸住まいを継続でき、入居者死亡時には契約が終了する形態。入居者・大家双方にメリットがあります。 (ihinseiri-oneslife.com)

- この終身契約の認可手続きを簡素化:従来は住宅単位で認可が必要でしたが、改正後は事業者単位での認可が可能など。 (homenet-24.co.jp)

- 残置物処理等に関して、入居者死亡時・退去時の「残置物」を処理できる受任者(例えば居住支援法人等)を明確化し、大家のリスクを軽減。 (国土交通省)

- 家賃債務保証業者(いわゆる保証会社)について、「認定制度」を創設。入居者の家賃滞納リスクを軽減し、大家側の安心感を高める。 (公益社団法人 全日本不動産協会 –)

(2) 入居中の見守り・支援を行う「居住サポート住宅」の創設

- 改正法では、新たに「居住サポート住宅」の認定制度を設け、入居者の見守り・安否確認・福祉サービスとの連携を行える住宅として認定する仕組みを導入。 (不動産投資TOKYOリスタイル)

- これにより、要配慮者の入居後も安心して住み続けられる環境を整備。大家・管理会社側も入居者の生活支援を通じてリスク低減を図る。 (LIFULL HOME’S Business 仲介・管理)

(3) 地域の居住支援体制・住宅と福祉の連携強化

- 国・地方公共団体・市町村レベルで、住宅政策と福祉・生活支援とを連動させる体制を強化。例えば、居住支援協議会を市区町村で設置する努力義務化など。 (BuildApp News〖住宅DX〗)

- 支援法人・自治体・不動産業などの関係者が連携し、要配慮者が地域で暮らし続けられる支援ネットワークを構築。 (国土交通省)

(4) 空き家・空室の活用促進

- 空き家・空室を、登録住宅(要配慮者向け賃貸住宅)として活用しやすくするため、改修補助等の支援制度を活用しやすくする。 (homenet-24.co.jp)

4.改正法の施行スケジュール

- 改正法(「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年6月5日法律第43号)」)が公布されています。 (国土交通省)

- 主たる施行期日は 令和7年(2025年)10月1日 と定められています。 (国土交通省)

- ただし、認定制度の申請準備など一部の取組は早期に準備が始まる見込みです。例えば、認定家賃債務保証業者の認定申請や居住支援法人による残置物処理業務規程の申請受付を「同年夏頃」から開始する予定です。 (ihinseiri-oneslife.com)

5.不動産・大家・支援者にとっての留意点

- これまで要配慮者の入居をためらっていた大家にとって、リスク軽減の制度(保証・残置物処理・見守り支援)が整備されるという点は追い風です。 (リタ不動産)

- 不動産オーナー・管理会社は、改修・設備整備・登録手続きなど制度活用のための準備を開始しておくべきです。例えば、「居住サポート住宅」認定を受けるためには見守り等の体制を整える必要があるとされています。 (homenet-24.co.jp)

- 支援法人・自治体・不動産事業者にとっては、住宅提供に加えて「居住支援(見守り・福祉連携)」の業務が重要になるため、体制整備・連携先確保がカギとなります。

- 入居を希望する要配慮者にとっては、入居可能な住宅の選択肢が増え、入居後も見守り・支援が受けやすくなる環境整備が進むと期待されます。

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)」の改正(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律=令和6年法律第43号)について、「条文変更点」「登録住宅・居住サポート住宅の認定基準等」の整理をします。制度導入・実務対応される不動産関係者、自治体、支援団体等にも重要な内容です。

6.改正法の主な条文変更ポイント

改正法では、既存法に対し以下のような変更・追加がなされています。条文1つ1つを細かく追うと膨大ですが、“大枠+ポイント”として把握しておきやすいよう整理します。

(1)法律の目的・基本方針・共管化

- 改正法により、法律の目的として「住宅確保要配慮者が安心して生活を送るための基盤となる住まいを確保する」ことが強調されています。 (国土交通省)

- また、これまで主に国土交通省が所管していたが、改正にあたり 厚生労働省 と共管とされ、住宅政策と福祉政策の連携を図る規定が明確化されています。 (国土交通省)

- さらに、国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定する旨が規定されています。 (厚生労働省)

(2)登録住宅制度の拡充・手続きの簡略化

- 既存の「登録住宅(要配慮者の入居を断らない賃貸住宅の登録)」制度が引き続き制度化されています。改正では、その手続き・登録要件の見直しがなされました。 (国土交通省)

- 特に、「終身建物賃貸借契約(賃借人の死亡時に終了し、相続されない賃貸借)」を利用する住宅を登録・認可しやすくする手続きの簡素化が図られています。 (国土交通省)

(3)「家賃債務保証業者の認定制度」の創設

- 改正法では、新たに「家賃債務保証業者(登録業者のうち、一定基準を満たす者を)を国土交通大臣が認定する制度」が創設されました。要配慮者向け賃貸住宅において、入居者の家賃滞納リスクを軽減する仕組みです。 (参議院)

- このため、条文中に「第72条から第80条まで」という形で保証業者認定制度の関連規定が設けられました。 (国土交通省)

(4)「居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)」の創設

- 改正法で、新たに「居住サポート住宅」(法文上は「居住安定援助賃貸住宅」など名称)という、入居者の入居中の支援(安否確認・見守り・福祉サービスへ連携)を行う住宅の認定制度が設けられました。 (京都市)

- この制度に伴って、住宅の登録・認定・支援体制を整備するための手続き・基準・省令の整備が行われています。 (国土交通省)

(5)居住支援法人・居住支援協議会体制の強化

- 改正法では、既存の「居住支援法人」制度・「居住支援協議会」制度を強化し、支援法人の業務範囲に「残置物処理」等を明記するなどの措置が加わりました。 (厚生労働省)

- 市区町村レベルにおける「居住支援協議会」の設置促進(努力義務化)など、地域の住宅–福祉連携体制の整備が条文に明記されました。 (BuildApp News〖住宅DX〗)

(6)施行期日・附則関係

7.「登録住宅」「居住サポート住宅」の認定基準・登録要件

改正法および関連省令・自治体の運用資料から、登録住宅・居住サポート住宅の認定・登録にあたっての主要な基準・要件を整理します。※自治体によって若干の差異がありますので、地域で確認することも重要です。

(1)登録住宅(「入居を断らない賃貸住宅」)

登録住宅の基本的な要件は以下の通りです(改正内容を含むポイント):

- 「住宅確保要配慮者」が入居を断られない旨、登録すること。 (大阪府公式ホームページ)

- 都道府県・市町村の「賃貸住宅供給促進計画」に沿っていること。 (和歌山県公式サイト)

- 改修・設備改善が必要な場合には、自治体の改修補助等の対象となることがあります。 (homenet-24.co.jp)

- 改正後、登録手続きや認可手続きが簡素化された点(例えば、終身建物賃貸借契約を用いる場合の届出化)も重要なポイントです。 (国土交通省)

(2)居住サポート住宅(認定制度)

こちらは入居後の支援・見守りをセットにすることで、大家・入居者双方の安心を図る制度です。主な認定基準は以下の通りです(自治体運用・省令等参照):

ハード(住宅)に関する基準

- 各戸の床面積:例えば新築なら25㎡以上、既存住宅なら18㎡以上という自治体例あり。 (山口県公式サイト)

- 構造・設備:耐震性を有すること、台所・便所・浴室など一定の設備を備えていること。建築基準法・消防法等に適合していること。 (神奈川県公式サイト)

- 家賃条件:近傍の同種住宅と比較して均衡を失していないこと。 (京都市)

ソフト(支援)に関する基準

- 安否確認:例えば「1日1回以上、通信機器・訪問等による安否確認を行う」こと。 (群馬県公式サイト)

- 見守り:例えば「月1回以上、訪問等により心身・生活の状況把握を行う」こと。 (京都市)

- 福祉サービスへのつなぎ:入居者の生活・心身状況に応じて、利用可能な福祉サービスの情報提供・助言を行い、必要に応じて行政・福祉事業者へ接触を支援すること。 (群馬県公式サイト)

- 支援の対価(費用)については、内容・頻度等に照らして不当に高額とならないことが求められています。 (京都市)

事業者・計画に関する基準

- 事業者(賃貸人・管理者等)が欠格要件に該当しないこと。 (群馬県公式サイト)

- 入居を受け入れる範囲として「住宅確保要配慮者」を定める場合、これを不当に制限しない内容であること。 (山口県公式サイト)

- 専用住宅(入居者が要援助者等に限定され、見守り等支援が前提の賃貸住宅)を1戸以上設けること。 (群馬県公式サイト)

入居対象要件・その他

- 入居対象は「住宅確保要配慮者」(高齢者・障害者・低所得者・子育て世帯・被災者等)とされており、入居を不当に制限しないこと。 (LIFULL HOME’S Business 仲介・管理)

- 認定後、改修補助・家賃低廉化補助等の支援制度が適用されうるため、認定住宅として管理する期間(10年等)を条件とする場合もあります。 (国土交通省)

8.改正に関して特に留意すべき実務ポイント

- 認定・登録申請の準備を早めに:改正法の施行期日が令和7年10月1日であるため、それまでに制度の申請手続・改修・支援体制の整備が必要です。 (国土交通省)

- 条件・義務の把握:例えば、居住サポート住宅では「安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ」の頻度・方法が基準に含まれており、大家・管理会社・支援法人ともに体制整備が必要です。

- 支援を活用:改修補助、低廉化補助、保証保険制度などが連動しており、制度活用を検討することでリスク軽減・経営メリットが得られます。 (国土交通省)

- 各自治体による基準の違い:床面積・設備・支援頻度などの具体数値は自治体ごとに若干異なる場合があるため、所在地自治体の制度要綱を確認してください(例:新築18㎡/既存13㎡等) (山口県公式サイト)

- 契約類型の活用:例えば「終身建物賃貸借契約」を採用することで、入居者・大家双方にメリットがあり、改正法でも手続簡素化が図られています。 (TKCグループ)

🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿

下記の「住宅セーフティネット法が改正!2025年10月施行の新制度を解説」でも、詳しく書かれています。参考程度にお読みいただければ、幸いです。

Audible(オーディブル)は、プロのナレーターが朗読した本をアプリで聴けるサービスで、「聴く」読書になります。Audible会員なら定額で12万以上の対象作品を聴き放題。※30日間の無料体験を試してみる。詳細は下記のURLをクリック!!